I magmi

11 Settembre 2019La tecnica HVSR

21 Settembre 2019L’Italia è il paese europeo maggiormente interessato dalle frane: su oltre 750.000 frane censite nel continente più di 620.000 si trovano nel nostro paese.

Ogni anno sono qualche centinaia gli eventi franosi sul territorio nazionale che causano vittime, feriti, evacuati e danni a edifici, beni culturali e infrastrutture lineari di comunicazione primarie (172 eventi principali nel 2017, 146 nel 2016, 311 nel 2015, 211 nel 2014, 112 nel 2013, ecc.).

Questi dati sono tratti dall’ Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI), realizzato dall’ ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome secondo modalità standard e condivise.

L’inventario IFFI è la banca dati sulle frane più completa e di dettaglio esistente in Italia, per la scala della cartografia adottata (1:10.000) e per il numero di parametri ad esse associati .

Che cosa è una frana?

Una frana è un movimento di roccia, detrito o terra lungo un versante avvenuto per azione della forza di gravità.

Come si formano le frane

Le frane avvengono a causa dei fenomeni in grado di modificare le forze interne ed esterne agenti sul terreno o sull’ammasso roccioso.

I fattori si possono dividere in:

- Fattori predisponenti;

- Fattori scatenanti.

Fattori predisponenti

Tra i fattori predisponenti troviamo la geometria del rilievo, l’assetto geologico-strutturale, la litologia, le proprietà meccaniche delle rocce/terreno e il grado di alterazione dei materiali ed la presenza o meno di vegetazione.

Fattori scatenanti

Tra i fattori scatenanti troviamo le precipitazioni, i cambiamenti delle condizioni idrologiche, la variazione dei carichi statici o dinamici, la variazione della geometria dei pendii, l’erosione, l’azione climatica, l’avvento di un terremoto.

Generalmente la rottura del materiale lungo una superficie indica che lungo quella superficie gli sforzi agenti, che tendono a far muovere la massa, sono maggiori degli sforzi reagenti, che invece tendono a bloccarla. Così è possibile suddividere le cause delle frane in fattori che aumentano gli sforzi agenti e fattori che diminuiscono quelli reagenti.

I fattori che determinano un aumento degli sforzi agenti si possono schematizzare in:

- fattori che asportano il materiale (erosione al piede, attività di scavo al piede, rimozione di opere di sostegno al piede):

- fattori che creano un aumento di carico (saturazione del terreno dovuta a piogge forti, sovraccarico alla sommità, aumento della pressione dell’acqua);

- fattori che riducono il supporto sotterraneo (dissoluzione chimica di rocce sotterranee, attività mineraria);

- fattori che esercitano sforzi transitori sul terreno (attività sismica o vulcanica, esplosioni, sovraccarico dovuto al traffico stradale).

I fattori che generano una ridotta capacità portante del materiale si suddividono in:

- fattori intrinseci (natura dei terreni, disposizione e rotondità dei granuli, caratteristiche geometriche di eventuali piani di discontinuità, orientazione del pendio);

- fattori esterni (sollecitazioni transitorie, alterazione chimico-fisica dei materiali, variazioni del contenuto d’acqua).

Classificazione delle frane

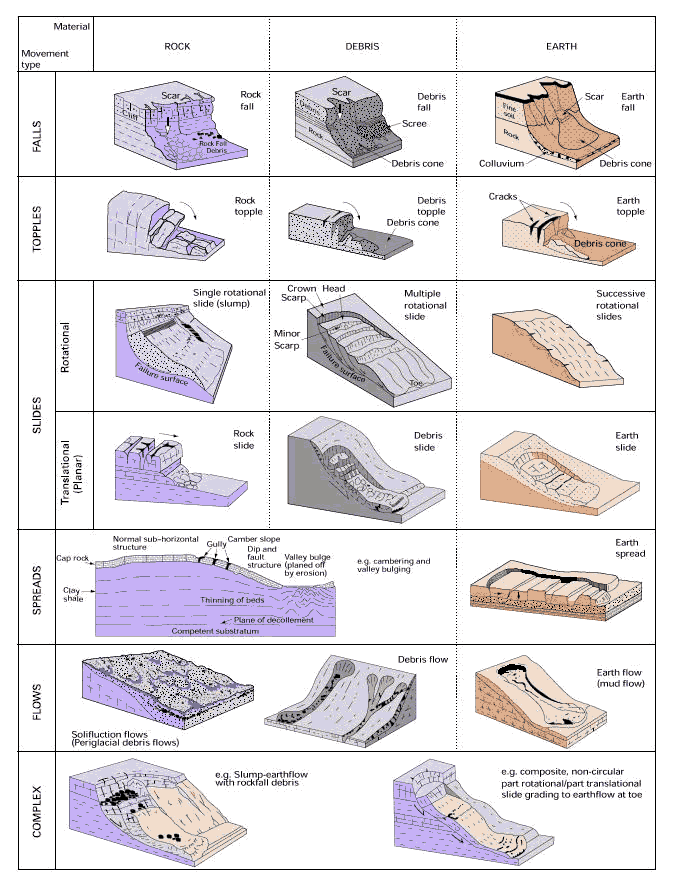

Per classificare le frane ci si può riferire al tipo di materiale coinvolto (che può essere suddiviso in roccia, detrito e terreno) ed al tipo di movimento.

Queste caratteristiche possono essere integrate considerando anche altri aspetti, quali la velocità, la dimensione, e il contenuto d’acqua.

Una delle classificazioni più usate è quella di Cruden & Varnes.

La classificazione di Cruden & Varnes, sulla base del tipo di movimento e del tipo di materiale distingue 5 tipologie di frane principali, più le frane complesse.

Vediamo insieme quali sono:

- Frane per crollo (falls);

- Frane per ribaltamento (topples);

- Frane per scivolamento (slides);

- Frane per espandimento laterale (lateral spreads);

- Frane complesse.

Frane per crollo (Falls)

Le frane per crollo avviene attraverso il distacco e la caduta di materiale da un pendio molto ripido o da una scarpata. Le frane per crollo avvengono frequentemente a causa dello scalzamento al piede dei versanti ad opera dei corsi d’acqua, del moto ondoso in prossimità delle coste e ad opera dell’azione erosiva del vento.

Frane per ribaltamento (Topples)

Le frane per ribaltamento avvengono attraverso la rotazione in avanti, verso l’esterno del versante, di

una massa di terra o roccia, intorno ad un punto situato al di sotto del baricentro della massa spostata.

Questo tipo di frana avviene frequentemente negli ammassi rocciosi che hanno tante discontinuità, come nel caso dei basalti colonnari e nelle rocce metamorfiche scistose.

Se il materiale non incontra nessun ostacolo, la frana per ribaltamento evolve in una frana per crollo o in una frana per scorrimento.

Frane per scivolamento (Slides)

Le frane per scivolamento avvengono per lo scivolamento di terra o roccia lungo una superficie di scivolamento, che può corrispondere ad un livello di debolezza (ad esempio fratture, superfici di stratificazione, superfici di contatto tra tra strati con caratteristiche diverse etc).

Si distinguono ulteriormente, in funzione della geometria della superficie di scivolamento, in:

- Frane per scorrimento traslazionale (translational slide): movimento lungo una (o più) superficie piana;

- Frane per scorrimento rotazionale (rotational slide): movimento lungo una superficie curva, concava verso l’alto.

Frane per colamento (Flow)

Le frane per colamento hanno caratteristiche e modalità evolutive che dipendo dal materiale del materiale interessato dal dissesto.

I colamenti di terra o di detrito si muovono più o meno velocemente in funzione del loro contenuto d’acqua e alla granulometria del deposito.

In relazione alla granulometria dei materiali coinvolti si distinguono le colate di detrito (debris flow) – se contengono un’elevata percentuale di terreno grossolano – e le colate di terreno (earth flow) se contengono principalmente sabbia, o limo o argilla.

I debris flow si innescano dopo piogge intense, di solito in aree senza vegetazione; il detrito si muove verso valle, seguendo preferenzialmente gli impluvi naturali e prendendo in carico il materiale che via via incontra lungo il suo percoro.

I colamenti di terra (earth flow) possono essere caratterizzati da contenuti d’acqua e velocità variabili. Maggiore è il contenuto d’acqua, maggiore è la velocità della colata.

Frane per espandimento laterale (Laterale spread)

Le frane per espandimento laterale si verificano nel caso di roccia o terra parzialmente cementata, che hanno un comportamento “rigido” (competente) è sovrapposto a materiale a comportamento plastico (meno competente).

Si verifica una estensione e conseguente fratturazione del materiale rigido in seguito al flusso plastico del materiale sottostante (argilla, argillite, gesso, ecc.).

Frane complesse (Complex)

Le frane complesse sono una combinazione di due o più tipi di movimento tra i 5 descritti in precedenza.

Nel video sottostante la frana di Maierato, esempio di frana per colamento di terreno, che ha impressionato l’Italia.

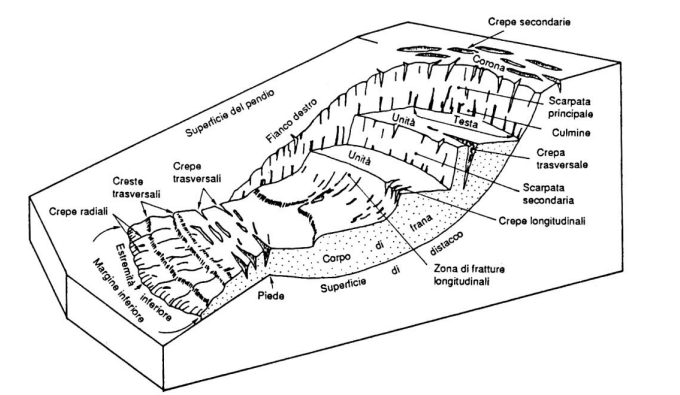

Nomenclatura delle frane

In una frana è possibile distinguere: una zona o nicchia di distacco, dalla quale il materiale si allontana, una zona di scorrimento nella quale il materiale viene mobilizzato e costretto a scendere a quote inferiori, e una zona di accumulo nella quale il materiale mobilizzato si raccoglie e si ferma. Nel dettaglio, distinguiamo varie forme:

- scarpata principale, zona del versante da cui ha avuto origine il distacco del materiale;

- corona o coronamento, è costituita dal materiale non mobilizzato, a ridosso delle porzioni più elevate della scarpata principale;

- testata, parte più alta della frana, al contatto con la scarpata principale;

- scarpate secondarie, superfici ripide che interrompono la continuità del materiale franato;

- superficie di rottura, superficie lungo la quale è avvenuto il movimento;

- corpo principale, porzione del corpo di frana che giace al di sopra della superficie di rottura;

- fratture longitudinali e/o trasversali, indicative di movimenti delle singole porzioni del corpo di frana.

- piede, rappresenta la porzione del materiale dislocato accumulatosi a valle.

Il monitoraggio delle frane

Come mitigare il rischio dovuto alle frane

Per le aree già edificate sono necessari l’insieme di interventi strutturali e non strutturali come ad esempio:

- opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e la difesa dalle alluvioni;

- delocalizzazione di centri costruiti in aree instabili;

- creazione di reti di monitoraggio strumentale e/o di allertamento (es. rete monitoraggio frane Rercomf – ARPA Piemonte, Centro Monitoraggio Geologico di Sondrio – ARPA Lombardia).

Per quanto riguarda le aree non ancora edificate è importantissimo:

- ubicare in posti sicuri le aree di nuova urbanizzazione con particolare attenzione per gli edifici strategici come ospedali, scuole, uffici pubblici;

- attuare una corretta pianificazione territoriale, mediante l’applicazione di vincoli e regolamentazione d’uso del territorio (PAI), che costituisce l’azione più efficace di riduzione del rischio nel medio-lungo termine.

Nell’ottica della mitigazione del dissesto idrogeologico, oltre alla realizzazione degli interventi strutturali, risulta fondamentale l’attività conoscitiva a scala nazionale, anche secondo quanto stabilito dagli artt. 55 e 60 del Dlgs. 152/2006.

Approfondimenti sulle frane

Per approfondire l’argomento trattato in questo post sono consigliati i seguenti testi: