Creare uno shapefile da un file .kmz

28 Giugno 2019Come si scrive la relazione geologica

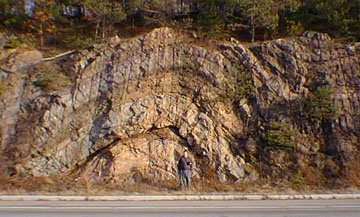

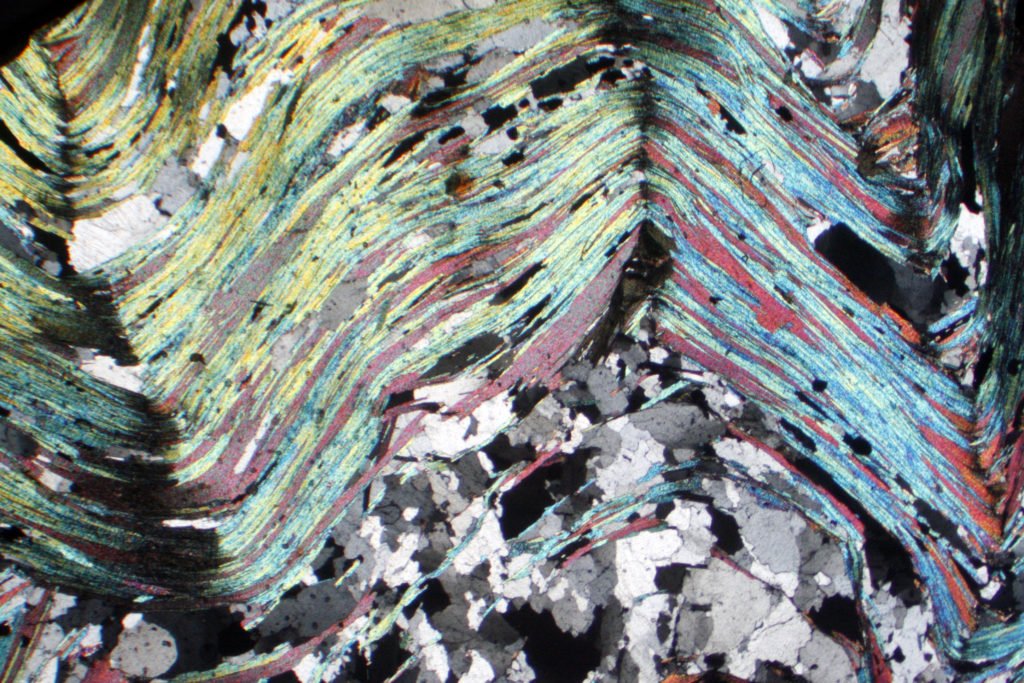

29 Luglio 2019Le pieghe sono delle affascinanti strutture geologiche che si formano quando gli strati rocciosi, originariamente deposti in piani orizziontali, vengono sottoposti a forze che li “schiacciano”.

Se tali strati rispondono in modo plastico, deformandosi invece di fratturarsi, si creano le pieghe. Questo articolo esplorerà non solo gli elementi chiave delle pieghe, ma anche le principali tipologie e i meccanismi di formazione più rilevanti.

Molte rocce, come le argille o il gesso, per la loro stessa natura sono caratterizzate da ampi intervalli di plasticità. Possono comportarsi in questo modo anche rocce più rigide ( come i calcari), purché siano ben stratificate.

I numerosi piani di stratificazione – e in particolare se fra strato e strato vi sono livelletti di argilla – facilitano infatti il piegamento, in virtù di numerosi piccoli movimenti differenziali fra uno strato e l’altro. Pensiamo, per esempio, a ciò che avviene quando si piega un mazzo di carte da gioco.

Molte altre rocce acquistano invece un comportamento plastico, se si trovano in profondità entro la crosta, sotto un notevole carico e a temperature elevate. In ogni caso, se le sollecitazioni rimangono entro l’intervallo di plasticità di una roccia, il risultato sarà una deformazione senza interruzione degli strati, che si manifesta sotto forma di diversi tipi di pieghe.

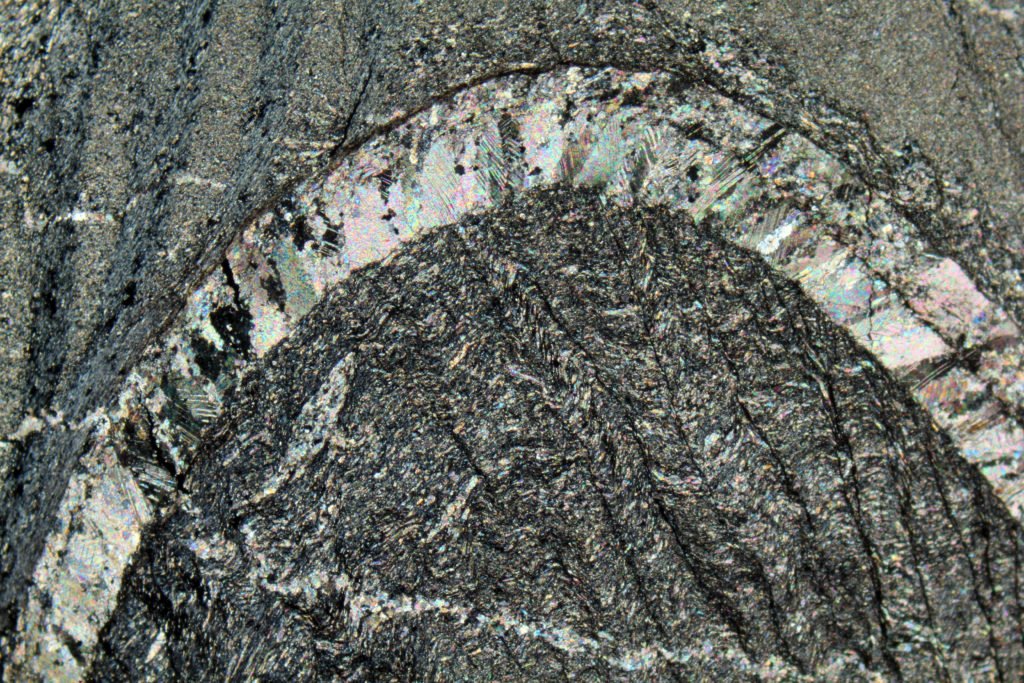

Le pieghe possono avere diverse dimensioni, che vanno dalla scala micro-strutturale – quindi osservabili nelle sezioni sottili di campioni di rocce – alla scala delle catene montuose.

Come si formano le pieghe

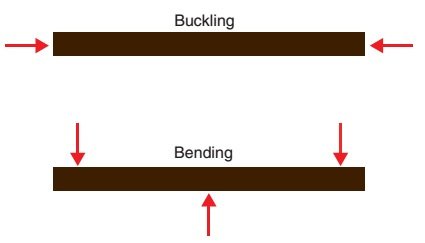

Nella letteratura scientifica vengono riportati diversi meccanismi di formazione di queste strutture geologiche. Qui vedremo solo due: il bending e il buckling.

Il bending avviene quando le forze che agiscono sugli strati sono ortoganali ad essi.

Il buckiling si ha quando le forze che generano la piega è parallela agli strati che vengono piegati.

Elementi di una piega

Cerniera. E’ la zona dove la curvatura degli strati risulta massima.

Fianchi della piega. Sono gli strati che convergono o divergono relativamente alla cerniera.

Piano assiale. E’ la superficie che passa per i punti di massima curvatura della piega.

Asse della piega. E’ la linea di intersezione tra il piano assiale e gli strati.

Come si classificano le pieghe

Classificazione geometrica delle pieghe

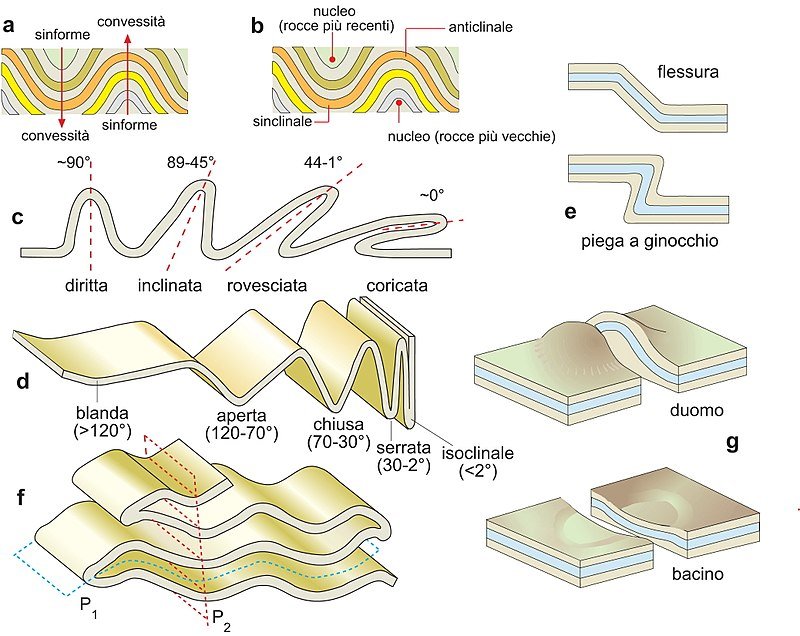

Le pieghe possono essere classificate da un punto di vista geometrica, prendendo come punto di riferimento l’orientazione della loro concavità.

Se la concavità è rivolta verso l’alto si tratta di una piega sinforme.

Nel caso di una piega antiforme invece la concavità rivolta verso il basso.

Classificazione stratigrafica

Da un punto di vista stratigrafico, una piega può essere classificata come:

Piega anticlinale: è una piega con gli strati più vecchi al nucleo. Una piega anticlinale si forma quando le rocce sono state sottoposte le rocce nel corso del tempo, che le ha deformate plasticamente.

Su una carta geologica si possono riconoscere per la presenza delle rocce più antiche al nucleo della sequenza stratigrafica.

Piega sinclinale: una piega sinclinale si forma come una piega anticlinale, ma a differenza di questo tipo di pieghe una sinclinale ha gli strati più giovani posti nel suo nucleo.

Classificazione in funzione della posizione del piano assiale

In base alla posizione del piano assiale, una piega può essere classificataa come:

Dritta. Quando il piano assiale è verticale. una piega dritta simmetrica ha i fianchi che inclinano simmetricamente da entrambi i lati mentre una piega dritta asimmetrica ha i fianchi variamente inclinati. Quest’ultimo tipo di piega sono più comuni perché le forze che vanno a formare le pieghe possono avere intensità diverse oppure incontrare reazioni differenti da parte delle rocce coinvolte.

Inclinata. Quando ha il piano assiale inclinato.

Rovesciata. Quando il piano assiale è sensibilmente inclinato ed entrambi i fianchi pendono verso la stessa direzione. Il fianco inferiore della piega mostra una successione rovesciata degli strati.

Coricata. Questo tipo di piega ha il piano assiale molto inclinato, quasi orizzontale, un fianco della piega presenta una stratigrafia completamente invertita: gli strati più vecchi si trovano sopra quelli più recenti.

Classificazione in funzione dell’angolo tra i fianchi della piega

Una piega può essere classificata anche in funzione dell’angolo di apertura fra i suoi fianchi. Come vediamo nella tabella sottostante possiamo avere:

| Piega | Apertura |

|---|---|

| Piega blanda | 120°-180° |

| Piega aperta | 70°-120° |

| Piega chiusa | 30°-70° |

| Piega serrata | 10°-30° |

| Piega isoclinale | ;0°-10° |

Le pieghe al microscopio

Approfondimenti sulle pieghe

Per approfondire l’argomento trattato in questo post si consiglia il seguente testo:

2 Comments

molto interessante per noi profani della materia.Grazie.Buon lavoro

Grazie a te per il bel commento!