I calanchi bianchi di Palizzi

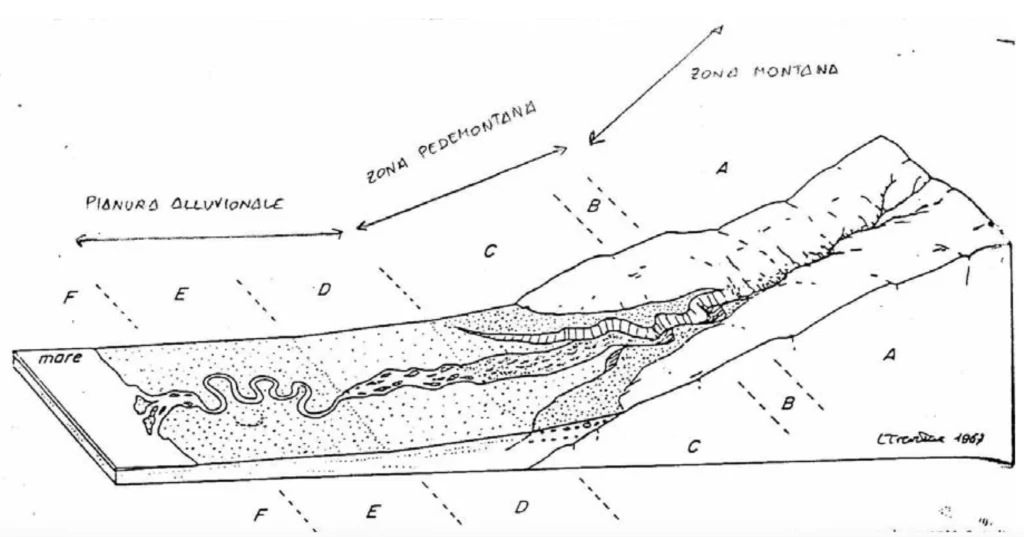

26 Febbraio 2025Il modello fluviale del Trevisan, proposto dal professor Trevisan nel 1968, è una classificazione delle tipologie di alveo che si riscontrano lungo un fiume di origine alpina, come il fiume Brenta, e descrive idealmente i diversi settori del corso d’acqua in base alla loro morfologia e dinamica sedimentaria.

Secondo questa classificazione il fiume si suddivide in diverse tipologie di alveo (indicate con lettere da A a F), che rappresentano le diverse condizioni del corso d’acqua procedendo dalla sorgente verso la foce:

- Tipo A;

- Tipo B;

- Tipo C;

- Tipo D;

- Tipo E;

- Tipo F.

Il modello evidenzia anche i processi di erosione concentrata nella sponda esterna delle anse (la “botta di meandro”) e di accumulo dei sedimenti nella sponda interna (la “barra di meandro”), che portano alla formazione di anse e bracci morti (lanca) nel corso del fiume.

Questo schema è utile per comprendere l’evoluzione morfologica di un corso d’acqua alpino e per valutare i processi naturali che intervengono lungo il suo profilo, dalla montagna alla pianura, e gli effetti che questi hanno sull’ecosistema fluviale e sulla gestione del territorio.

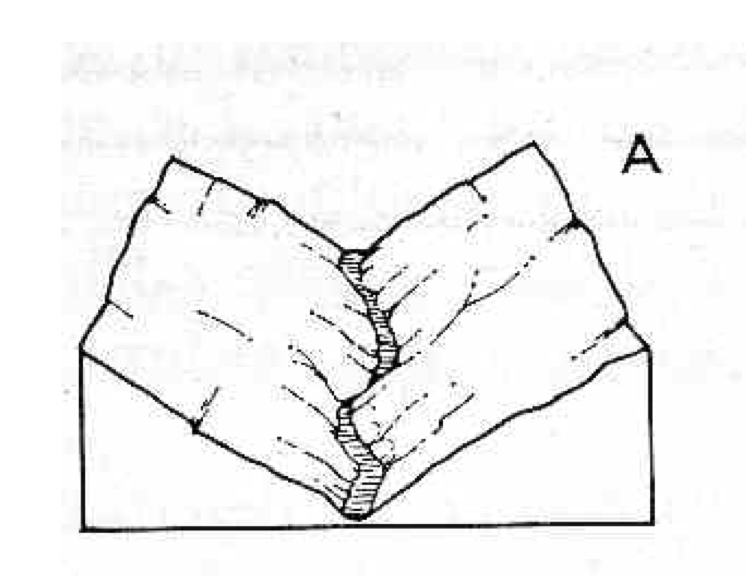

Alveo di tipo A

L’alveo di tipo A si trova tipicamente nelle aree montane dove è prevalente l’erosione. Le sue caratteristiche principali sono:

- È un alveo scavato nella roccia viva, tipico di valli strette e con forte pendenza;

- Le dimensioni sono spesso ridotte, con l’alveo che tende ad essere più profondo che largo;

- Il materiale che compone l’alveo può essere costituito da massi, ciottoli e ghiaie grossolane oppure può essere direttamente in roccia;

- La forte pendenza e la corrente veloce causano prevalentemente fenomeni di erosione piuttosto che sedimentazione;

- Questo tipo di alveo si riscontra nei tratti alti di fiumi montani o torrenti, come ad esempio il torrente Mis, a monte del lago omonimo, o l’Astico sopra Lastebasse (Vicenza).

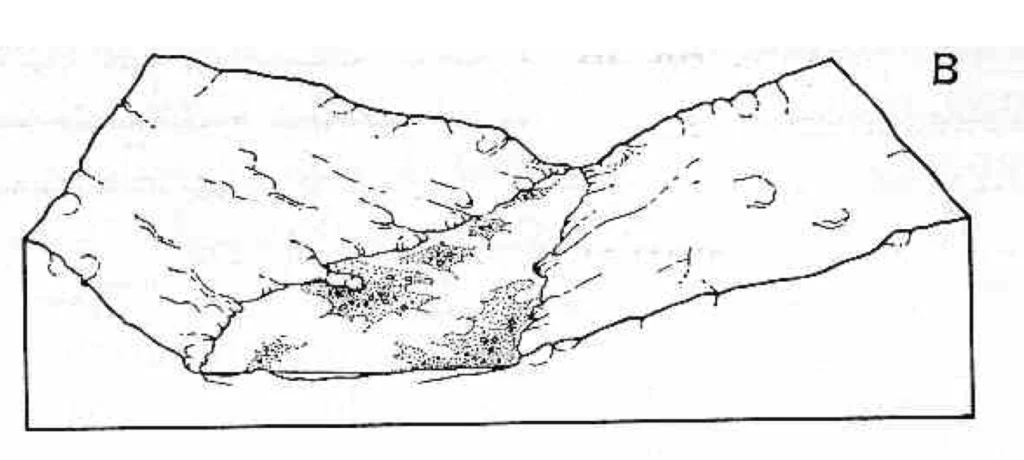

Alveo di tipo B

L’alveo di tipo B è un alveo di transizione in cui si alternano fenomeni di erosione e sedimentazione. In un alveo di tipo B il fiume presenta sia fasi di erosione delle sponde o del fondo, sia fasi di accumulo di sedimenti nel greto.

L’alveo di tipo B si colloca in contesti di valle più larga e con pendenza minore rispetto agli alveo di tipo A. Nel tipo B, il materiale alluvionale come ghiaie e ciottoli è più presente a causa della maggiore propensione alla deposizione rispetto al solo taglio erosivo. La profondità dell’acqua è generalmente minore rispetto alla larghezza dell’alveo.

Questo tipo di alveo si può osservare in fiumi e torrenti alpini o prealpini che si trovano in una fase evolutiva intermedia, tra un tratto montano più incassato e un tratto pianeggiante più ampio. L’alveo di tipo B rappresenta quindi un equilibrio dinamico tra erosione e deposito, con morfologie e processi fluviali che rispecchiano questa bilancia.

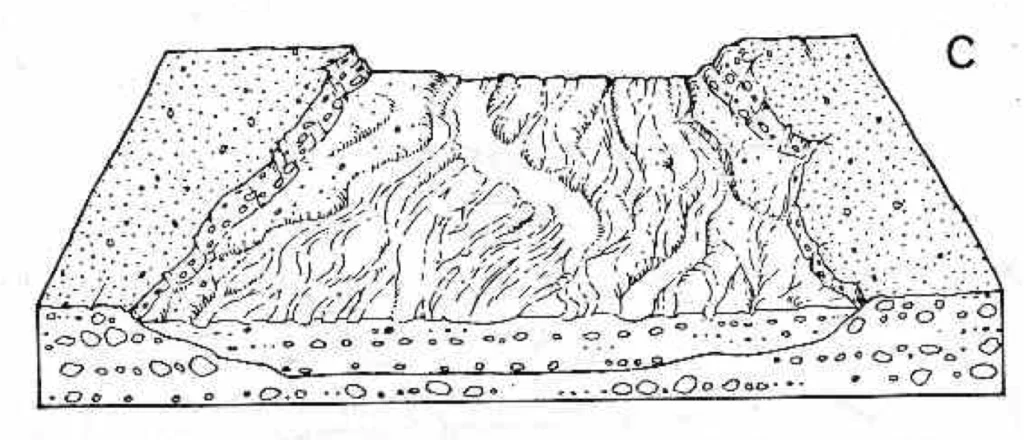

Alveo di tipo C

Un alveo di tipo C generalmente si trova all’uscita della valle, quindi in una zona di transizione dalla montagna alla pianura.

Questo tipo di alveo è tipico di fiumi con alimentazione montana che sfociano in ampie pianure o zone di valle.

Presenta un letto di fiume molto largo, costituito da depositi grossolani come ghiaie e ciottoli. L’acqua scorre liberamente all’interno di un intreccio di rami fluviali poco incisi e non stabili nel tempo (rete intrecciata, braided).

La profondità dell’acqua è generalmente bassa rispetto alla larghezza.

Durante le piene, tutto l’alveo può essere inondato, mentre nelle stagioni secche l’acqua scorre solo in alcuni rigagnoli sparsi nel letto.

Questo tipo di alveo favorisce anche l’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo grazie alla sua ampiezza e ai materiali grossolani.

Un esempio rappresentativo di questo tipo di alveo sono le fiumare calabre.

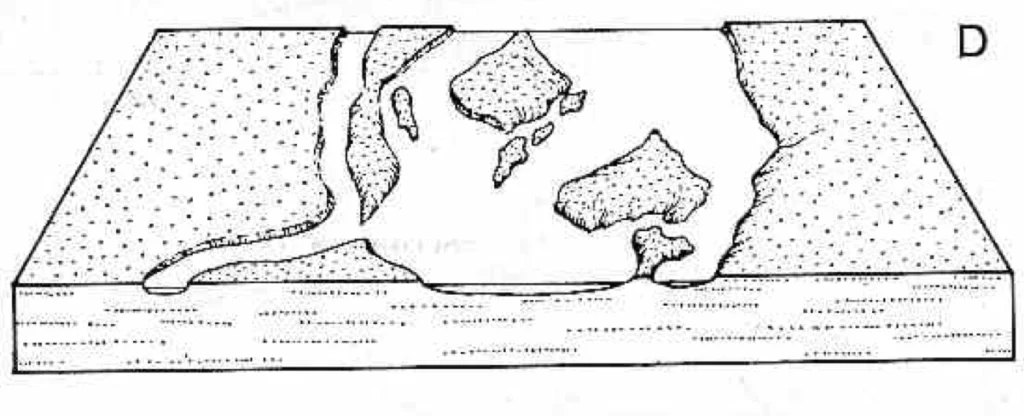

Alveo di tipo D

L’alveo di tipo D ha le seguenti caratteristiche:

- Presenza di materiale sabbioso a differenza delle tipologie precedenti.

- All’interno dell’alveo si trovano isole fluviali, spesso vegetate anche da specie arboree;

- L’andamento è in parte rettilineo, ma con rami ben definiti che separano le isole.

- La profondità dell’acqua in questo alveo inizia ad aumentare rispetto ai tipi precedenti, mentre la velocità del flusso diminuisce rispetto a tratti più veloci;

- Questo tipo di alveo rappresenta un passaggio verso fiumi con deposizione dominata da sedimenti più fini, in ambienti più ampi rispetto agli alveo montani.

Un esempio associato è un breve tratto del fiume Brenta nella zona di Carmignano-Carturo.

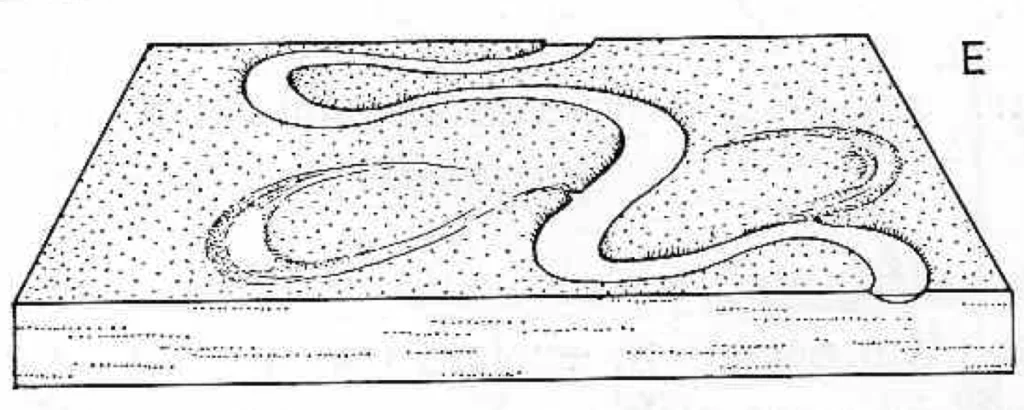

Alveo di tipo E

L’alveo di tipo E, secondo la classificazione di Trevisan (1968), rappresenta la tipica situazione a meandri. Le sue caratteristiche principali sono:

- l’acqua è contenuta da arginature artificiali;

- la direzione del corso d’acqua è tortuosa, tipica dei meandri;

- la pendenza del fiume diminuisce ulteriormente rispetto ai tipi precedenti, così come la velocità dell’acqua;

- la sezione trasversale del fiume mostra una profondità elevata all’esterno dei meandri e bassa all’interno, a causa dell’erosione laterale delle sponde sabbiose;

- questo tipo di alveo è caratterizzato da un equilibrio dinamico tra erosione e deposito, con l’erosione concentrata sulla sponda esterna del meandro e sedimentazione nella zona interna;

- nei tratti di alveo E si possono formare anche o bracci morti, derivanti dal salto di meandro quando un corso d’acqua modifica il proprio percorso.

Esempi di alveo di tipo E si trovano nel fiume Brenta nel tratto Carturo-Limena e nel Bacchiglione tra Montegalda e Padova.

Alveo di tipo F

Secondo questo modello l’alveo di tipo F rappresenta il tratto finale del corso d’acqua, cioè la foce del fiume, con le seguenti caratteristiche principali:

- è il tratto d’alveo fluviale che raggiunge il mare;

- presenta profondità elevate e bassissime pendenze;

- il materiale che compone l’alveo è prevalentemente sabbioso-limoso;

- la direzione del corso d’acqua è tendenzialmente rettilinea;

- in questa zona, a causa della deposizione dei sedimenti, la quota della superficie; dell’acqua può superare il piano di campagna, creando fiumi cosiddetti “pensili”.

- alle foci di tipo F si possono osservare isole fluviali che, sotto l’effetto dell’azione eolica, possono trasformarsi in cordoni di dune.

Un esempio tipico di alveo di tipo F è dato dai fiumi principali che sfociano nell’alto Adriatico.

Approfondimenti

Per approfondire l’argomento trattato in questo post vi consiglio la lettura di questi testi: